Откуда взялся интернет? – статья – Корпорация Российский учебник (издательство Дрофа – Вентана)

Статьи

Линия УМК Ю. А. Быкадорова. Информатика (8-9)

Информатика

Международный день интернета празднуется 4 апреля, хотя с цифровым прогрессом дата связанна мало. В этот день умер Исиодор Севильский, покровитель студентов и создатель первой в мире энциклопедии «Etymologiae». Спустя почти 14 веков современный мир нельзя представить без интернета, а между датой создания 20 томов универсальной энциклопедии и широким использованием сети лежат не только годы, но и изменение самих представлений о значении и силе знаний. Так когда же мы стали жить «в интернете», и кто вообще его придумал?02 апреля 2020

Современный мир невозможно представить без интернета.

Сетевые предпосылки

Естественно, все изобретения человечества не берутся из ниоткуда. Их предвосхищают годы научных опытов и изобретений. Так, до появления самой идеи всемирной паутины были созданы телеграф (1836 г.), трансатлантический телефонный кабель (1858 г.) и, наконец, телефон (1876 г.).

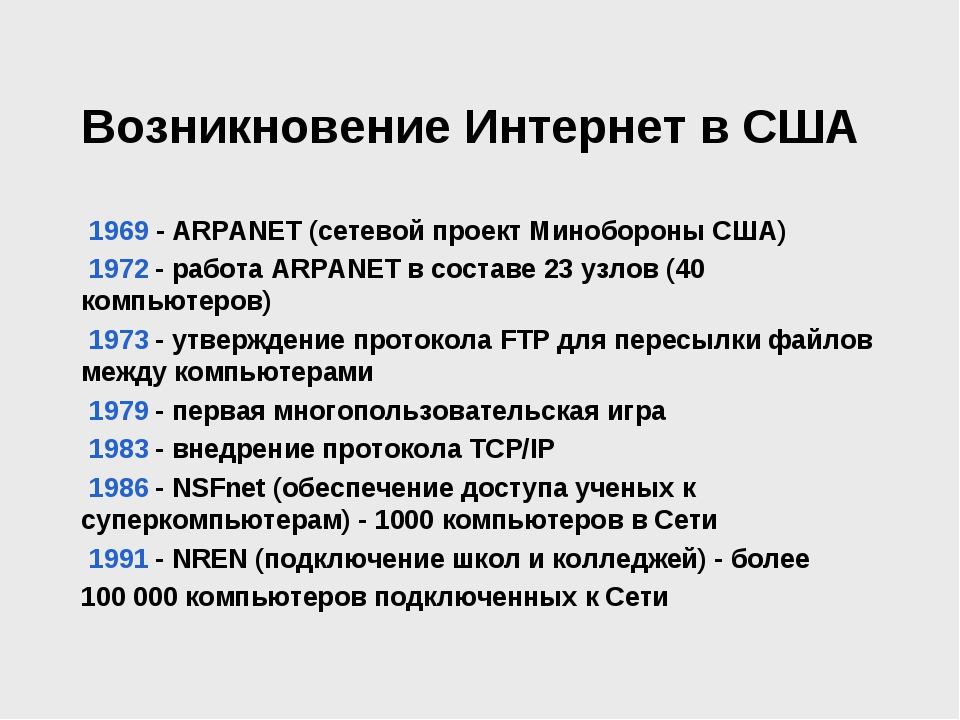

Своим непосредственным появлением компьютерная сеть обязана военным разработкам. В 1957 году Советский Союз выпустил первый искусственный спутник Земли «Спутник-1». В ответ на это в 1958 году президент Соединённых Штатов Америки Д. Эйзенхауэр издал распоряжение о формировании Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США ARPA (современное DARPA), в котором стали трудиться лучшие учёные США. Во что бы то ни стало Америка должна была оставаться «впереди планеты всей» в плане военных технологий. Спустя годы именно ARPA стали заниматься вопросом улучшения связи в военных целях посредством эксплуатации компьютеров. (Подробнее о «строении» компьютеров и сущности передачи данных можно прочесть в любом учебнике по информатике. Подобрать учебник можно, например, на сайте LECTA)

Эйзенхауэр издал распоряжение о формировании Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США ARPA (современное DARPA), в котором стали трудиться лучшие учёные США. Во что бы то ни стало Америка должна была оставаться «впереди планеты всей» в плане военных технологий. Спустя годы именно ARPA стали заниматься вопросом улучшения связи в военных целях посредством эксплуатации компьютеров. (Подробнее о «строении» компьютеров и сущности передачи данных можно прочесть в любом учебнике по информатике. Подобрать учебник можно, например, на сайте LECTA)

Принято считать, что у истоков исследования стоял доктор Джозеф Ликлидер, ставший главой «компьютерно-военного» проекта в 1962 году. Американский учёный заложил основы ARPANET (компьютерная сеть), сумев привлечь к научным изысканиям частные компании и университеты. Задумывалось, что ARPANET станет закрытой, невозможной для взлома извне сетью для общения военных.

Информатика и ИКТ.

Учебник является частью УМК по курсу «Информатика» для 8-9 кл. В учебнике изложены современные представления об основных понятиях предмета, об измерении количества информации и системах счисления, сведения о возможностях и принципах работы компьютера и периферийных устройств, о программном обеспечении. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, и включен в Федеральный перечень учебников в составе завершенной предметной линии.

Купить«Я к вам пишу — чего же боле?»

Первое виртуальное «общение» осуществилось в 1969 году между несколькими университетами. Участниками стали Университет Лос-Анджелеса, Стэнфордский исследовательский институт, Университеты Санта Барбары и Юты.

«Разговор» начал профессор Леонард Клейнрок из Лос-Анджелеса. Он и группа студентов должны были войти в компьютер Стэнфорда и попытаться доставить информацию. Учёные начали печатать первые буквы слова «login», параллельно с помощью телефонной связи отслеживая, что в этот момент наблюдают на своём мониторе стэнфордские коллеги. Но как только исследователи дошли до третьей буквы слова, система вышла из строя. Несмотря на, казалось бы, неудачную передачу данных (всего 2 буквы из 5!), начало было положено, развитие сети началось.

Но как только исследователи дошли до третьей буквы слова, система вышла из строя. Несмотря на, казалось бы, неудачную передачу данных (всего 2 буквы из 5!), начало было положено, развитие сети началось.

Читайте ещё:

Первые пользователи

В 1972 году «широкому» зрителю впервые была проведена демонстрация компьютерной сети ARPANET, к тому времени имевшей не менее 23 пользователей с разных уголков Америки. В 1973 году к ARPANET присоединились Университетский колледж в Лондоне и Государственные службы в Норвегии. Развитие шло полным ходом. В жизнь стали воплощаться самые смелые идеи по созданию интернета.

Появилась электронная почта. Интернет всё больше популяризировался. В 1976 году сама английская королева Елизавета II отправила своё первое электронное письмо. Осуществилось это благодаря Королевской службе радиолокации. В 1977 году число «юзеров» (пользователей) компьютерной сети достигло ста человек. К 1984 г.

Вездесущая паутина

В 1991 году Европейским Центром ядерных исследований (ЦЕРН) был осуществлён проект World-Wide Web (WWW). Он представлял (да и представляет) собой систему, осуществляющую доступ к сообщающимся между собой документам, находящимся на разных компьютерах. Именно этот проект мы называем «веб», а также «всемирная паутина».

Благодаря ежегодным научным прорывам в сферах коммуникаций, связи, техники (компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны), количество пользователей растёт в геометрической прогрессии. Естественно, сеть распределена по миру всё ещё неравномерно. Больше всего пользователей наблюдается в Северной Европе, Западной Европе и Северной Америке. В целом же, по данным We Are Social и Hootsuite от 2018 года, интернетом пользуется 4 021 млрд человек.

#ADVERTISING_INSERT#

Откуда взялись интернеты – аналитический портал ПОЛИТ.

РУ

РУСтранное высказывание Владимира Путина о том, что интернет возник как спецпроект ЦРУ и в этом качестве развивается, заставило нас обратиться к реальной истории сетей. Тем более, что на неточном представлении о реальности иногда основываются проекты мер, призванных ее изменить.

Первые сети

Первым средством цифровой передачи данных был телеграф, созданный в XIX в. Последующее развитие технологий породило более сложные системы, такие как радио и телевидение. Однако в большинстве их роднило то, что передача информация шла между двумя устройствами, то есть центральным и принимающим(и). Принимающие, в свою очередь, никак между собой связаны не были, иными словами, они не образовывали между собой сеть коммуникации. Идея сети устройств, связанных между собой и способных передавать информацию от одного к другому, начала активно разрабатываться еще в начале XX в. В это время развивалась теория коммуникации, в которую существенный вклад сделали американские ученые Клод Шэннон и Ральф Хартли, а также шведский ученый Гарри Найквист.

Первые шаги к формированию технологий, позволяющих создать глобальную сеть, были предприняты в 1960-е гг. Началось с того, что американский ученый (психолог и специалист по информатике) Джозеф Ликлайдер опубликовал статью «Человеко-компьютерный симбиоз» (Man-Computer Symbiosis), в которой он описывал взаимодействие и взаимозависимость человеческой деятельности и вычислительных машин. Два года спустя его пригласили на должность директора в только что созданный Офис по технологиям обработки информации, действующий под эгидой Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) при министерстве обороны США.

Задачей Офиса было соединить сетью компьютеры министерства обороны, находящиеся в комплексе NOARD, с компьютерами Пентагона, а также с компьютерами Стратегического командования ВВС США. Помимо собственно работы над проектом, Ликлайдер организовал в DARPA неформальную рабочую группу по компьютерным исследованиям.

Одной из наиболее амбициозных инициатив Ликлайдера было создание сети, которая бы объединяла собой несколько сетей. Этот проект был технически реализован в 1969 г., пять лет спустя после того, как сам Ликлайдер покинул свой пост, в виде сети ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Впервые связь между сетями Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Стэнфордского исследовательского института была установлена 29 октября 1969 г.

Примерно в то же время шло развитие аналогичных сетевых проектов в ряде других стран и институтов. В 1965 г. в Британии сетевой проект представил Дональд Дэвис из NationalPhysical Laboratory (NPL). Этот проект большого распространения не получил, но стал подготовительным этапом к созданию сети Mark I в 1970 г., которая уже использовалась для нужд лаборатории и просуществовала до 1986 г.

На основе исследований в связи с созданием ARPANET Международный союз электросвязи разработал стандарт коммутации пакетов под названием X.25. В 1974 г. с помощью этого стандарта в Британии была создана сеть, позднее получившая название JANET, которая связывала исследовательские институты страны. В отличие от ARPANET, X.25 был общедоступным.

В 1978 г. на основе X.25 была создана первая международная сеть IPSS (International Packet Switched Service). Это был совместный проект британского телекоммуникационного агентства General Post Office, Western Union и калифорнийского проекта Tymnet. В 1984 г. начала работу любительская компьютерная сеть Фидонет, которая к середине 1990-х гг. достигла пика своей популярности по всему миру, после чего ее стал вытеснять распространяющийся Интернет. В конце 1970-х гг. двое американских студентов начали разработку еще одной сети для пересылки сообщений, которая начала работу в 1980 г. и в дальнейшем получила название Usenet (сокр. от User Network) . Эта сеть впоследствии была интегрирована в Интернет и используется до сих пор.

В конце 1970-х гг. двое американских студентов начали разработку еще одной сети для пересылки сообщений, которая начала работу в 1980 г. и в дальнейшем получила название Usenet (сокр. от User Network) . Эта сеть впоследствии была интегрирована в Интернет и используется до сих пор.

Объединение сетей и создание TCP/IP

Таким образом, было создано множество различных сетей, у каждой из которых были определенные достоинства и недостатки, однако не было единства, которое бы позволяло бы сделать их универсальными. Масштабную работу по развитию унифицированного протокола (правил, по которым бы сети могли взаимодействовать) проделало DARPA. К этому проекту были привлечены разработчики других сетей (в частности, большой вклад в него сделал автор сети CYCLADES). В результате к 1974 г. был создан так называемый «межсетевой протокол» (internetworking protocol), и тогда же в порядке сокращения стало использоваться слово «internet». Этот протокол позволял объединять между собой практически любые сети. К 1978 г. протоколы Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP) уже назывались обобщающим термином TCP/IP, а к 1983 г. были одобрены ARPANET и стали его единственным рабочим протоколом.

К 1978 г. протоколы Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP) уже назывались обобщающим термином TCP/IP, а к 1983 г. были одобрены ARPANET и стали его единственным рабочим протоколом.

На этом миссия DARPA была завершена, так как она состояла в исследовании и дальнейшей разработке, но не предполагала собственно запуск сети или управление ею. В результате в 1975 г. сеть перешла в ведение агентства по коммуникациям, также при министерстве обороны США. В 1983 г. от ARPANET была отделена в самостоятельную сеть та часть, которая обслуживала вооруженные силы США (она получила название MILNET). Первоначально она была секретной, позднее была рассекречена, но по-прежнему работала только в военной сфере.

Все это время работа над ARPANET финансировалась государством и, как следствие, создаваемые таким образом сети могли использоваться только в некоммерческих целях. Как следствие, после того как ARPANET потерял свою исходную оборонную специализацию, первыми эти технологии стали использовать некоммерческие организации в лице университетов и исследовательских институтов. В середине 1980-х гг. с использованием протокола TCP/IP была создана научная сеть NASA (NASA Science Network, NSN), которая была вскоре расширена до международной высокоскоростной сети NASA Science Internet (NSI). Примерно в то же время на основе того же протокола по инициативе Национального научного фонда (NSF) США была создана Компьютерная научная сеть (CSNET). На основе разработок CSNET в 1986 г., также по инициативе NSF, была создана большая научная сетьNSFNET, к которой подключались локальные сети университетов.

В середине 1980-х гг. с использованием протокола TCP/IP была создана научная сеть NASA (NASA Science Network, NSN), которая была вскоре расширена до международной высокоскоростной сети NASA Science Internet (NSI). Примерно в то же время на основе того же протокола по инициативе Национального научного фонда (NSF) США была создана Компьютерная научная сеть (CSNET). На основе разработок CSNET в 1986 г., также по инициативе NSF, была создана большая научная сетьNSFNET, к которой подключались локальные сети университетов.

Собственно появление сети Интернет во второй половине 1980-х гг. было обусловлено постепенным отделением проекта от государственного финансирования, что привело к коммерциализации этих технологий и появлению провайдеров. Официально ARPANET перестал существовать как государственный проект в 1990 г. В 1995 г. был закрыт проект NSFNET, и после этого коммерциализация стала тотальной. Еще в конце 1980-х гг. Интернет начал распространяться в странах Европы и в Австралии, а чуть позднее — в Азии.

Кто правит интернетами

С точки зрения собственности, у Интернета как международной совокупности взаимосвязанных сетей владельца нет. Хозяева могут быть у отдельных локальных сетей, где их администрация устанавливает свои правила. Тем не менее, есть постоянная потребность в технической унификации для обеспечения работоспособности сети. В частности, это касается используемых протоколов, IP-адресов и доменных имен. В настоящее время этим занимается специализированная некоммерческая организация Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), созданная для этих целей в США в 1998 г. по правительственной инициативе. ICANN управляется советом директоров, в число которых входят представители разных стран. При этом ICANN формально подотчетна министерству торговли США. Таким образом, в настоящий момент имеет место своего рода монополия, и такое положение дел часто вызывает критику. В частности, ведутся международные переговоры о том, как оптимизировать управление Интернетом и сделать его более справедливым, с точки зрения распределения власти.

Исторически Интернет сменил несколько управляющих инстанций. На этапе ARPANET его унификацией занимался Совет по контролю конфигурации Интернета, который был создан по инициативе DARPA. Позднее, также еще при ARPANET, этот орган управления был переименован в Консультационный совет по Интернету, а еще чуть позднее — в Совет по деятельности Интернета. В 1986 г. правительство США организовало Инженерный совет Интернета (Internet Engineering Task Force, IETF), который занимался разработкой и продвижением соответствующих стандартов. Совет был представлен преимущественно исследователями этой области. До 1998 г. распределением доменных имен занималась Администрация адресного пространства Интернет (Internet Assigned Numbers Authority, IANA). Работа по присвоению доменных имен была распределена между пятью региональными интернет-регистраторами.

Дискуссия о необходимости перестроить систему управления Интернетом усилилась в 2013 г., по итогам скандалов в связи с прослушкой телефонов и прочими противозаконными действиями американских спецслужб. До того эту тему усиленно продвигали борцы за неприкосновенность частной жизни интернет-пользователей, права которых нарушались антипиратскими законопроектами вроде PIPA, SOPA и ACTA. В качестве альтернатив ICANN говорят о распределении контроля над Интернетом между государствами, а также о передачи соответствующих полномочий ООН либо Международному союзу электросвязи.

До того эту тему усиленно продвигали борцы за неприкосновенность частной жизни интернет-пользователей, права которых нарушались антипиратскими законопроектами вроде PIPA, SOPA и ACTA. В качестве альтернатив ICANN говорят о распределении контроля над Интернетом между государствами, а также о передачи соответствующих полномочий ООН либо Международному союзу электросвязи.

Сеть, опутавшая весь мир — Парламентская газета

50 лет назад, 29 октября 1969 года, в США в рамках развития научно-военной сети ARPANET (предшественницы Интернета) впервые в истории установлено сетевое соединение и осуществлена передача данных между двумя удаленными компьютерами.

Военная технология в коммерческих целях

История Интернета началась с разработки компьютеров в 1950-х годах и появления научных и прикладных концепций глобальных вычислительных сетей в научных и военных лабораториях в США, Великобритании и Франции. Принципы, по которым строится Интернет, впервые были применены в сети ARPANET, созданной в 1969 году по заказу американского агентства DARPA.

Используя наработки ARPANET, в 1984 году Национальный научный фонд США создал сеть NSFNET для связи между университетами и вычислительными центрами. К 1992 году к ней подключились более 7500 мелких сетей, включая 2500 за пределами США. А с передачей опорной сети NSFNET в коммерческое использование появился современный Интернет.

Всего за несколько десятилетий Всемирная паутина стала не просто средством связи, но и ведущей глобальной платформой для развития новых технологий. Если еще недавно крупнейшими по капитализации компаниями были нефтегазовые и финансовые холдинги, то сейчас семь из десяти компаний на вершине мирового рейтинга занимают IT-гиганты, например, Amazon, Google, Microsoft и Facebook.

Весь мир в кармане

Всего каких-нибудь 10-15 лет назад мы читали в транспорте бумажную периодику, заказывали себе такси по телефону за час до времени подачи машины или «голосовали» на уличном тротуаре, новости узнавали по радио и телевидению, а премьеры фильмов смотрели исключительно в кинотеатрах. Сегодня в кармане почти у каждого жителя развитых стран есть собственный гаджет, открывающий путь в цифровой мир. Благодаря смартфону или планшету с интернет-подключением мы можем моментально заказать на нужный адрес такси или еду из любимого ресторана, прочитать последние новости, узнать прогноз погоды, посмотреть свежий блокбастер, наконец, выйти на связь с друзьями и узнать подробности из их жизни.

Сегодня в кармане почти у каждого жителя развитых стран есть собственный гаджет, открывающий путь в цифровой мир. Благодаря смартфону или планшету с интернет-подключением мы можем моментально заказать на нужный адрес такси или еду из любимого ресторана, прочитать последние новости, узнать прогноз погоды, посмотреть свежий блокбастер, наконец, выйти на связь с друзьями и узнать подробности из их жизни.

«Интернет принес за собой цифровизацию всех сфер нашей жизни. Эта глобальная платформа позволила нам постоянно, ежечасно и ежесекундно находиться в информационном потоке. И принесла массу удобств во всех сферах экономики, начиная мгновенными банковскими транзакциями и заканчивая телемедициной, — считает член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко. — Без преувеличения, Интернет неожиданно быстро и без каких-то больших потрясений полностью перевернул нашу жизнь, которая изменилась до неузнаваемости настолько, что сейчас сложно даже представить себе ее без Интернета».

евгений ревенко. фото: er.ru

Интернет-технологии открыли пути развития не только для коммерческих сервисов, таких как каршеринг или карпулинг, но и для государственных услуг. Сегодня через портал «Госуслуги» мы можем оплатить налоги, подать заявление в загс или направить заявку на получение загранпаспорта, а с помощью системы ЕМИАС — прикрепиться к ближайшей поликлинике и записаться на нужную дату к врачу. Онлайн-банкинг дает возможность в считаные минуты оплатить квитанцию за услуги ЖКХ по QR-коду, одолжить деньги друзьям и оплатить покупки в магазине с помощью смартфона. А электронные географические карты позволяют без труда добраться в пункт назначения по оптимальному маршруту с учетом отслеживаемой в онлайн-режиме ситуации на дорогах.

Как Интернет изменил рынок труда

Благодаря развитию Всемирной паутины целый ряд профессий уже в обозримом будущем может навсегда уйти в прошлое. Сервисы аренды жилья типа Airbnb или Booking поставили на грань исчезновения профессию туристического агента, ЦИАН и ему подобные сервисы угрожают профессии агента по недвижимости, а растущая с каждым годом по охвату аудитории блого-сфера уже достаточно скоро может поставить на грань исчезновения традиционную журналистику.

Сервисы аренды жилья типа Airbnb или Booking поставили на грань исчезновения профессию туристического агента, ЦИАН и ему подобные сервисы угрожают профессии агента по недвижимости, а растущая с каждым годом по охвату аудитории блого-сфера уже достаточно скоро может поставить на грань исчезновения традиционную журналистику.

Между тем сильнейший толчок в развитии получила полузабытая и прежде не очень престижная профессия курьера — недаром на каждом шагу мы встречаем людей в фирменной униформе с желтыми коробами «Яндекс.Еда» или зелеными от Delivery Club. Любой водитель теперь может стать профессиональным таксистом — достаточно подключиться к системе Uber или «Яндекс.Такси». А дети теперь хотят стать не космонавтами, а популярными видеоблогерами — ведь они не только пользуются известностью, но и зарабатывают на уровне топ-менеджеров крупнейших компаний.

«Рынок труда напрямую зависит от Интернета и потому, конечно же, будет меняться. С появлением новых технологий и развитием искусственного интеллекта с рынка уйдут многие профессии. Первыми, наверное, эти изменения затронут такие профессии, как водитель и охранник, потому что появляются и совершенствуются все более современные системы контроля, а на наших улицах наверняка уже в обозримом будущем появятся беспилотные грузовые и легковые автомобили», — поделился прогнозом первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

С появлением новых технологий и развитием искусственного интеллекта с рынка уйдут многие профессии. Первыми, наверное, эти изменения затронут такие профессии, как водитель и охранник, потому что появляются и совершенствуются все более современные системы контроля, а на наших улицах наверняка уже в обозримом будущем появятся беспилотные грузовые и легковые автомобили», — поделился прогнозом первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

сергей Боярский. фото: пресс-служба государственной думы

Он обратил внимание, что Интернет изменил и характер труда — все больше компаний сокращают расходы по содержанию офисов, позволяя своим сотрудникам работать удаленно. И все большее число квалифицированных специалистов перестают работать «на дядю» и становятся самозанятыми — ведь сегодня необязательно ходить к психотерапевту на личный прием, достаточно связаться с ним по скайпу, даже если он живет в Берлине, а вы в Москве.

А заказать, например, дизайнеру иллюстрацию или оформление написанной вами книги можно и в том случае, если он постоянно проживает в Таиланде — ни качество, ни сроки сдачи работ от этого не пострадают.

Знания в два клика

Масштабные изменения принесла Всемирная сеть и в сферу образования. Мало того, что теперь учащимся нет нужды записываться в библиотеки — почти всю необходимую информацию и большинство источников можно найти в свободном доступе в Интернете. Так ведь и ходить в институт тоже становится необязательным делом: крупнейшие вузы мира активно развивают формат онлайн-лекций, и любой интернет-пользователь теперь может без труда стать вольным слушателем светил науки.

Технологии виртуальной реальности активно используются в Московском центре качества образования Фото АГН Москва

«Не выходя из дома он может виртуально «путешествовать» по всему миру, знакомясь с историей и культурой той или иной страны. Редкие книги, выставочные залы, знаменитые произведения искусств находятся и открываются в два клика благодаря Интернету. Современные технологии создают условия для самообразования в течение всей жизни, увеличения знаний и повышения самооценки, а ведь в современном информационном обществе человеку необходимо учиться всю жизнь», — напоминает Сергей Боярский.

Редкие книги, выставочные залы, знаменитые произведения искусств находятся и открываются в два клика благодаря Интернету. Современные технологии создают условия для самообразования в течение всей жизни, увеличения знаний и повышения самооценки, а ведь в современном информационном обществе человеку необходимо учиться всю жизнь», — напоминает Сергей Боярский.

Реальная виртуальность

Без социальных сетей немыслима сегодня сама действительность: из собственно интернет-сервисов они превратились в незаменимый инструмент общественного взаимодействия и стали формировать образ жизни. За несколько десятилетий существования Интернета соцсети претерпели бурную и впечатляющую эволюцию. Сначала они развивались в качестве чатов, затем приобрели характер форумов, потом блогов, наконец предстали в том виде, в каком мы их знаем. Новый поворот в развитии соцсетей обеспечила эра смартфонов и появление интернет-мессенджеров.

По оценке директора Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергея Гребенникова, интернет-коммуникация в ближайшие 1,5-2 года полностью перетечет в мессенджеры.

«Социальные сети станут больше похожи на торговый центр, где мы сможем не только пообщаться, но и купить товары и услуги, забронировать билеты и так далее, и тому подобное. То есть они уже в ближайшее время превратятся в сервисную платформу», — поделился прогнозом Гребенников, добавив, что этот новый тренд, по всей очевидности, зададут те же социальные сети, которые сегодня находятся на пике своей популярности.

Между прочим, по объему трафика мессенджеры уже теперь обогнали соцсети и стали превращаться в многофункциональные экосистемы. Сегодня они позволяют не только обмениваться фото- и видеоконтентом с друзьями, но также, например, заказывать еду или переводить деньги через встроенные платежные сервисы. Такая функция, например, есть у китайского WeChat, к этому же стремятся Telegram и Facebook, заявившие о своих планах создать криптовалюту, которой можно будет оплачивать покупки и заказы прямо в приложении. Использовать потенциал мессенджеров стремятся крупные банки, онлайн-ретейлеры и сервисы доставки, встраивая их в свои бизнес-процессы.

Впрочем, если, с одной стороны, общение благодаря соцсетям упростилось, то с другой — оно стало более поверхностным и привело к большей атомизации общества.

«Мы стали более замкнуты и разобщены. Люди, встречаясь за одним обеденным столом, смотрят в свои гаджеты. Мобильный интернет разобщил нас еще больше, поскольку теперь он у каждого в кармане, — сетует Сергей Боярский. — Я понимаю, что пути назад нет и цифровизация неизбежна. Но я искренне рад тому, что мое детство прошло без Интернета, потому что оно было более живым и насыщенным».

Однако депутат не унывает, поскольку новое поколение молодежи, по его оценке, гораздо в меньшей степени зависит от гаджетов, компьютерных игр и Интернета, нежели те дети, которые росли, когда Сеть только появилась в нашей стране: «Я вижу, что сейчас во дворах ребятня играет в нормальные детские офлайн-игры: гоняет в футбол и катается на скейтах и гироскутерах. И это здорово! Потому что очень важно не оставлять детей наедине с гаджетом, в котором они могут проводить часы и дни напролет вместо того, чтобы выйти на улицу».

Дорога в будущее

На тему будущего Интернета написано немало утопий и антиутопий, однако по-настоящему представить, на что он будет похож еще через 50 лет, задача непосильная даже для футурологов. Но, так или иначе, большинство сходятся во мнении о том, что радость пользования Всемирной сетью разделят с «золотым миллиардом» все остальные жители планеты, включая население стран Африки.

Жизнь упростится еще больше: умные системы, в которых искусственный интеллект применяется для оптимизации рабочей нагрузки, помогут создать более эффективную и простую интернет-среду, в которой больше не будет завалов электронной почты и перегруженных деловых календарей. Маршруты и расписание общественного транспорта на ходу будут адаптироваться к интенсивности пассажиропотока и к дорожной ситуации. Купить ребенку или супругу желанный подарок станет проще простого: любимый интернет-магазин предложит идеальный выбор на основе имеющейся у него информации о близких пользователя. А на страже здоровья граждан окажутся услуги телемедицины, благодаря которой лечащий врач в мгновение ока получит доступ к обработанному искусственным интеллектом анализу медицинской истории пациента и предпримет необходимые меры.

«Безусловно, еще комфортнее станет сфера услуг и бытовая часть нашей жизни, так или иначе завязанная на Интернет. Это умные холодильники, умные пылесосы, комплексные системы «Умный дом», а также управление на удаленном доступе различными механизмами. Это освобождение человека от каких-то утомительных и тяжелых видов труда, которые впоследствии будет выполнять робототехника, которая так или иначе будет незримыми нитями электрических нервов связана с Всемирной сетью. Так что за Интернетом не только настоящее, но и будущее», — уверен Евгений Ревенко.

Скрытая угроза

Впрочем, Интернет подарил нам не только новые возможности общения и обмена информацией, но и новые угрозы: он упростил коммуникацию преступников, в том числе террористов и экстремистов, которые посредством соцсетей, мессенджеров и других популярных платформ активно вербуют сторонников.

Кроме того, соцсети справедливо обвиняют и в организации протестных выступлений — например, Twitter и Facebook считают «ответственными» за раскачивание обстановки в Ближневосточном регионе в период «арабской весны», а недавние протесты в российских городах планировались и организовывались посредством призывов в популярном мессенджере Telegram и на видеоплатформе YouТube.

Именно поэтому пессимисты не устают напоминать, что при все возрастающей интенсивности обмена данными у человечества могут возникнуть серьезные проблемы с их защитой. Не исключено, что в будущем Интернет будет кишеть киберпреступниками, и в него невозможно будет выйти, не поставив под угрозу сохранность своего банковского счета или персональных данных. Социальные сети прочно оккупируют тролли. А в некоторых странах каждый шаг граждан окажется под контролем всевидящего ока спецслужб благодаря следящим программам.

Но скорее всего, победит реалистичный сценарий, при котором Интернет, как библейское Солнце, «будет светить грешным и праведным», и пользоваться им будут как кибер-

злодеи, так и добропорядочные граждане. Ведь Интернет — это система, сбалансированная в том числе за счет различающихся интересов ее многочисленных пользователей.

«Что я точно могу сказать, так это то, что 30 лет назад, когда впервые начал пользоваться Интернетом и работать с ним, никто и предположить не мог сегодняшнюю роль и влияние цифровых технологий. Поэтому можно уверенно сказать, что любые наши сегодняшние прогнозы окажутся далеки от реальности. Жизнь окажется интереснее любых наших фантазий: все самое важное, что будет определять жизнь людей через 50 лет, еще не придумано и не изобретено», — сказал один из первых деятелей Рунета, российский ученый и директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Себрант.

«Представить себе развитие на 50 лет вперед, честно говоря, моей фантазии не хватает, — признался директор и владелец интернет-компании LiveInternet, экс-советник президента по развитию Интернета Герман Клименко. — Скорее всего, все мы обзаведемся какими-то бионическими протезами, укрепим здоровье и продлим себе долголетие. Компьютер будет понимать нас буквально с одного взгляда, потому что мы сможем управлять им глазами (я не говорю уже про фантастические сюжеты с телепатической коммуникацией). Одно могу сказать точно — что искусственного интеллекта типа «Скайнет» из фильма «Терминатор» все-таки не появится».

Как прожить без Интернета?

Пусть человеконенавистническая ИИ-система и не сойдет в нашу жизнь с киноэкранов, однако исключать возможность войн или техногенных катастроф все же нельзя. Что произойдет, если в результате воздействия внешних сил Интернет окажется под угрозой? Часть экономических сфер вроде рынка средств массовой информации справится с отключением сетевых изданий благодаря сохранению телевидения, радио и бумажных газет и журналов. А вот, например, банковскому сектору придется туго: практически сто процентов финансовых транз-акций проходит по электронным сетям. Возможны серьезные проблемы с транспортом, поскольку маршрутизация дорожного транспорта уже сейчас во многом зависит от сетевой коммуникации — что уж говорить про время, когда дороги заполонят беспилотные автомобили?

«Любое отключение угрожает серьезнейшими потрясениями нынешнему информационному цифровому обществу, — предостерег Евгений Ревенко. — Например, в Нью-Йорке едва ли не большая часть населения города просто не доберется до дома или работы, если в одночасье отключится Гугл-навигатор. На Интернет сегодня завязан общественный транспорт, работа различных служб, система информирования граждан о массовых мероприятиях, наконец мобильная связь. Под угрозой окажется огромное количество приложений, вся банковская сфера, да и вообще все, что мы только можем себе представить, так или иначе уже связано с Интернетом».

А вот Герман Клименко уверяет, что ничего страшного не случится: «Если Интернет обрушится на какое-то время, за этим произойдет всплеск рождаемости, поскольку люди займутся делом и вместо того, чтобы по вечерам сидеть и играть в Counter-Strike, начнут размножаться. В целом же человечество достаточно гибкое, мы долго жили офлайн, знаем, что делать, и без труда это повторим в разных сферах. Но я искренне надеюсь, что ничего подобного не произойдет, и мы будем с вами жить в светлую цифровую эпоху».

Сергей Боярский советует и вовсе не забивать голову апокалиптическими сценариями. «Если говорить о глобальной войне, то никому вообще не будет дела до Интернета, так что давайте не будем сгущать краски, — предложил депутат. — Если же произойдет некий технический сбой, то я уверен, что его быстро исправят. Ведь принятый нами недавно закон о суверенном Рунете — это как раз-таки обдуманное заранее техническое решение в пользу того, как избежать последствий для экономики и для рядовых пользователей в случае глобального технического сбоя либо намеренного технического отключения тех ресурсов и средств, которые находятся в основном за океаном».

Не суверенный, а надежный

Действительно, наиболее обсуждаемый закон весенней сессии, подписанный президентом в марте, был принят для того, чтобы надежно защитить российских интернет-пользователей от любых возможностей отключения электронных сетей. Оценивая вероятность угрозы отсечения России от Интернета, один из авторов инициативы, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас назвал ее более чем реальной.

«Велика ли угроза начала ядерной войны в мире? Различные могут быть оценки, однако если такая угроза есть, то Российская Федерация, как суверенное государство, должна противопоставить этому определенные военные возможности, — отметил сенатор. — Точно так же и с Интернетом. Это огромная отрасль российской экономики. И поэтому, если есть возможность повернуть некий ключ, вырубить эту отрасль, на которую завязаны многие инфраструктурные объекты и государственные услуги, то должна быть возможность существенную часть этого сегмента сохранить и оставить в рабочем состоянии».

Тема суверенного Рунета активно обсуждалась на многих площадках с привлечением экспертов и общественности, в ходе которых высказывались опасения по поводу потери доступа к информации и утраты свободы перемещения по полюбившимся веб-страничкам. Однако закон приняли, и ничего страшного не случилось — для интернет-пользователей все осталось как есть. Только гораздо надежнее.

Страна 500 тысяч поэтов. Откуда они взялись и зачем им стихи?

По словам основателя сайта, программиста и интернет-менеджера Дмитрия Кравчука, эти люди – наш народ. Москвичей среди них – не больше четверти, 12% петербуржцев, 20% бывших соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья, а все остальные – жители российской провинции. Женщин чуть больше, чем мужчин: 60% против 40%. Ядро сайта, то есть активная и постоянная аудитория, – около 200 тысяч человек.

По возрастному составу треть аудитории Стихов.ру – это молодежь до 24 лет, треть – люди среднего возраста и треть – посетители старше 45 лет.

Возрастная структура довольна необычная, поскольку в среднем доля старшей возрастной группы среди пользователей русскоязычных сайтов не превышает 15%. Пожилые россияне, по словам основателя Стихов.ру, начали осваивать интернет с 2011 года, когда нетбуки начали дешеветь, технологии упрощаться, а социальная сеть «Одноклассники» переориентировалась на тех, кому за 40.

Сегодня бабушки и дедушки активно выкладывают в интернет свои стихи, которые писали годами в стол без надежды на публикацию, находят десятки тысяч читателей, наставляют молодых поэтов, общаются между собой.

Я прошлась по страницам авторов, чтобы составить для себя какой-то образ современного русского интернет-поэта. Кто он? Чем занимается? Вот инженер из Москвы. Руководитель ЧОПа откуда-то с Урала. Адвокат из Ярославля. Экономист из Архангельска. Фельдшер из Каменск-Уральского. Бард из Красноярска. Пенсионер из Новомосковска. Учитель музыки из Тольятти. Офицер из Волгореченска.

Это такая никому не известная Россия, которую не показывают по телевизору и которую не учитывают в маркетинговых исследованиях рекламодатели. Которая только-только начинает проявлять себя в интернете.

Этих поэтов так много, что создается ощущение: вся страна вдруг побросала заводы, верфи, охрану границ и кинулась писать стихи: студенты и пенсионеры, врачи и учителя, физики-атомщики, дальнобойщики и косметологи.

Как и популярный в народе журнал «Вестник ЗОЖ» с общим тиражом 2 млн экземпляров, «Стихира» (как ее называют пользователи) – это, прежде всего, клуб по интересам, площадка, где люди общаются: пишут друг другу рецензии, комплименты, спорят, знакомятся, даже женятся.

Поэтому самыми популярными поэтами становятся, может быть, не самые талантливые, зато самые активные и общительные. Петр Давыдов и Игорь Белкин – настоящие народные звезды, аудитория их страничек – больше миллиона человек.

Игорю Белкину благодарные читатели за свои деньги издали недавно книгу, а эротические стихи Петра Давыдова давно ходят по интернету как фольклор, без указания автора.

Кроме вечной любви, Бога, души, Музы, интернет-поэты, как и блоггеры, откликаются на информационные поводы – придумывают заветы Собянину или выражают поддержку экоактивистам в Воронежской области, переживают за Pussy Riot и обсуждают закон о защите прав верующих.

После принятия Госдумой закона о запрете нецензурных слов в СМИ с сайта исчезла рубрика «Матерные стихи», и теперь раздосадованные авторы используют многозначительные звездочки и отточия, выражая негодование.

Все это – популярность любительской поэзии, стремление пробраться в элитарный и закрытый мир современной литературы – наверное, должно вдохновлять и успокаивать наблюдателя: вот какой талантливый у нас народ, значит, не все потеряно, значит, полна творческих сил русская земля.

Но вызывает почему-то чувство тревоги. Стихи об ангелах в оконцах или финифти заката – это такой трогательный способ поговорить о себе в публичном пространстве, о своих переживаниях и мечтах, которые, видимо, не находят поддержки в жизни.

Как и в Советском Союзе в 60-х, массовый интерес к поэзии сегодня больше похож на сублимацию общественной жизни, чем на потребность в эстетическом переживании.

И дело даже не в низком уровне наивной литературы, а в том ощущении, что эти стихи и это самовыражение – единственный доступный для человека способ получить признание, которое он не получает, работая фельдшером, косметологом или учителем в школе.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

откуда берутся фейки о коронавирусной инфекции — РТ на русском

За неполные шесть месяцев 2021 года рабочие группы Общественной палаты выявили не менее 18 тыс. фейковых новостей, связанных с коронавирусной инфекцией. В свою очередь, волонтёры Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета с марта по декабрь 2020-го обнаружили более 20 тыс. таких сообщений. И если некоторые фейки опровергнуть элементарно, то другие оказались удивительно живучими: возникли ещё до пандемии, а с её началом обрели вторую жизнь. RT разобрал самые распространённые мифы и выяснил, почему люди так охотно верят паническим рассылкам в мессенджерах.

За неполные шесть месяцев 2021 года рабочая группа Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети выявила в интернете порядка 10 тыс. фейковых новостей по теме вакцинации от COVID-19 и 8 тыс., касающихся коронавирусной инфекции. Об этом заявил председатель группы Александр Малькевич, отметив, что в целом количество фейковых новостей в интернете за первые шесть месяцев текущего года возросло наполовину по сравнению с показателями прошлого года.

Вместе с тем с марта по декабрь 2020 года волонтёрами Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета обнаружено 17 607 недостоверных сообщений о коронавирусе, 3922 фейковые новости о вакцине от коронавируса и 1312 — о введении локдауна в России на новогодние праздники.

RT узнал, какие фейки о коронавирусе встречаются чаще всего и откуда они взялись.

Один из самых распространённых мифов — утверждение, что люди заболевают именно от вакцины, — как правило, связан с векторными препаратами, «Спутником V» или Astra Zeneca. Как пояснил доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий и Университета Ратгерса (США) Константин Северинов, верящие в этот миф люди не делают различия между вирусом, который используется в вакцине, и тем, от которого заболевают: «Тогда как на самом деле существуют вакцины, в которых вообще нет инфекционного агента, например «ЭпиВакКорона», есть вакцины «убитые», где вирус обрабатывается так, что он теряет способность вообще что бы то ни было делать, в том числе вызывать заболевание, может только вызывать стойкий иммунитет».

Как подчёркивает эксперт, в третьем варианте вакцин, к которым относится «Спутник V», используется вирус, который сам по себе не способен вызвать заболевание, не может размножаться в теле человека, он выступает лишь как носитель гена коронавируса: «Этот ген кодирует синтез белка, наличие которого в нашем теле вызывает иммунный ответ. Но инфекционного агента нет нигде».

«Стопроцентное заражение коронавирусом», которое якобы произойдёт при вакцинации, распространители фейков нередко связывают с тем, что препарат будто бы «убивает иммунитет». Константин Северинов отмечает, что, «во-первых, термин сам по себе странный, а во-вторых, вакцина вызывает иммунный ответ, то есть стимулирует его, а уж никак не убивает».

«К сожалению, большинство людей оперируют терминами, с которыми очень сложно спорить, потому что непонятно, что имеется в виду. Я подозреваю, что они и сами этого не знают», — добавляет он.

Фейк пошёл от двухминутного видео, распространившегося по соцсетям. Вирусолог, лауреат Нобелевской премии, один из учёных, открывших ВИЧ, Люк Монтань якобы говорит, что люди, получившие вакцину, якобы «умрут через два года» и что нужно «быть готовыми кремировать их тела». Такие сообщения стали распространяться в том числе в российских соцсетях.

Однако в оригинальном ролике на французском языке и в английских субтитрах к нему об этом не сказано ни слова.

Rair Foundation, разместивший изначальную запись, опубликовал отдельную статью с подробными разъяснениями интервью вирусолога и подчеркнул, что учёный не предсказывал смерть всем вакцинированным.

Опрошенные RT эксперты отмечают, что различного рода спекуляции на неких загадочных, но неизменно страшных медицинских последствиях, которыми якобы чревата прививка от коронавирусной инфекции, очень распространены в медиапространстве.

«Вакцину все воспринимают как что-то такое, чего нет в природе. Но ведь если вы засадите в палец занозу, или уколетесь шипом розы, или поранитесь о ветку, то почему-то считается, что это естественно и безопасно, хотя неизвестно, что вместе с уколом или порезом попадает в рану, — объясняет заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов. — Доза постороннего антигена, которая вводится вместе с вакциной, — это микрограммы, что меньше доз антигенов, которые человек может получить через случайные порезы, занозы и уколы. Последние реально создают сильную нагрузку на иммунную систему и при этом непонятно из каких вирусов и бактерий состоят».

Случаи серьёзных осложнений от вакцин редки, один-два на миллион, продолжает учёный: риск попасть в автомобильную аварию со смертельным исходом гораздо выше.

«Кроме того, надо понимать, что вакцина стимулирует выработку в организме нескольких компонентов иммунной защиты: это антитела, Т-клеточный иммунный ответ и иммунная память, — добавляет он. — Но случаев стимуляции каких-то хронических заболеваний за вакцинами не отмечено. И это — в отличие от COVID-19, который как раз обостряет их, если они имеются у человека. Потому что в процессе развития активной инфекции идёт сильная интоксикация организма, а от этого страдают печень и почки, но сильнее всего — лёгкие и сердечно-сосудистая система. Если вы посмотрите на сопутствующие причины смерти от коронавирусной инфекции, то сердечно-сосудистые заболевания будут на первом месте, а заболевания дыхательных органов — на втором».

Иными словами, если человек не сделает прививку, то вероятность смерти от COVID-19 у инфицированных людей составляет от 2 до 4%, и это, по словам Нетёсова, очень много.

«А в то же время вероятность летального исхода от применения вакцины практически нулевая — разве что здание рухнет, в котором вакцинацию проводят», — добавил он.

Миф возник ещё в 1998 году, и тогда он, разумеется, не был связан с пандемией COVID-19. Английский врач Эндрю Уэйкфилд опубликовал статью о том, что вакцина против кори якобы вызывает аутизм. Результаты статьи перепроверили и в самой Великобритании, и в десятках других стран, в итоге её выводы никак не подтвердились. Позже выяснилось, что Уэйкфилд её фактически придумал, причём использовал для своего исследования умственно неполноценных детей в специализированном интернате, рассказывает Сергей Нетёсов.

Этот миф был окончательно развенчан в 2010 году, когда Главный медицинский совет Великобритании за целую серию обманов и подтасовок, выявленных в результате 12-летнего расследования, пожизненно лишил его врачебной лицензии.

«Но у нас до сих пор этого Эндрю Уэйкфилда в определённых кругах цитируют и говорят, мол, его затравили. Затравили грандиозного лгуна, каких мало было в истории медицины, — говорит Сергей Нетёсов. — Причём он врал сознательно, потому что, как выяснилось, сделал это в целях поддержки маленькой компании, разрабатывавшей свою собственную коревую вакцину, которая якобы, в отличие от существующей вакцины, не вызывала аутизм».

Учёный отдельно отметил, что само определение аутизма менялось за последние 50 лет «раз семь-восемь, и, соответственно, росло формально и число аутичных детей, потому что это определение всё время расширялось и под него подпадали, например, многие дети-интроверты».

Один из самых живучих мифов также появился задолго до пандемии: в 1980-х годах после публикации статьи о контрацептивной вакцине для диких животных, в которой использовался столбнячный токсин. Католическая организация противников абортов неправильно интерпретировала статью, и миф о том, что вакцина от столбняка якобы вызывает бесплодие у людей, стал распространяться по миру. В итоге ВОЗ пришлось проводить отдельную встречу в Ватикане, чтобы разубедить людей.

С распространением COVID-19 фейк пережил второе рождение, поскольку перед прививкой спрашивают, планируют ли вакцинируемые детей. Это стандартный вопрос безотносительно заболевания, поскольку вакцинация во время наступления беременности проводится относительно редко (от гриппа во втором и третьем триместре, от бешенства в случае укуса предположительно больного животного). После ряда прививок, например после вакцины от гепатита В, краснухи, кори, ветрянки, до зачатия должно пройти от месяца до полугода.

Что касается вакцинации против коронавирусной инфекции: если беременность наступила после введения первого компонента, но до второго укола, то последняя инъекция в таком случае с юридической точки зрения будет считаться незаконным медицинским вмешательством. А если её не сделать, то вакцинация будет неполной, объясняет директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его мнению, люди также могли неправильно трактовать сам вопрос, который задают перед вакцинацией: «Поскольку коронавирусная инфекция новая, людям, которые планируют беременность и рождение ребёнка, разумно заранее обезопасить себя от риска заболеть COVID-19, то есть сделать прививку и дождаться, пока не выработаются антитела. Но так как массово это никто не объяснял, люди восприняли это как знак того, что вакцина может влиять на репродуктивную функцию».

Исследования показали, что вакцины от COVID-19 не имеют тератогенного эффекта и не влияют на способность зачать ребёнка. «Кроме того, уже через месяц после введения «Спутника V» его следы не обнаруживаются всеми самыми современными высокочувствительными методами ни в лимфоузлах, ни в месте введения. Она не сохраняется на года, как некоторые предполагают», — говорит Георгий Викулов.

При этом учёные выяснили, что без вакцины инфицирование COVID-19 может вызывать невынашивание беременности, врождённую пневмонию и резкое подавление содержания и продукции тестостерона у мужчин, заметил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций.

При разработке вакцин их обязательно испытывают в плане влияния на репродуктивную функцию, и каких-либо оснований обвинять вакцину от COVID-19 в снижении фертильности человека нет, добавляет вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Акушер-гинеколог Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Юлия Кубицкая тоже говорит, что ни российских, ни зарубежных данных о том, что вакцина вызывает бесплодие, не поступало: «Исследования ведутся минимум год, два, четыре, пять. Вакцине только полгода, а кто-то уже утверждает такие вещи. Конечно, это фейк».

Фейк появился в январе 2020 года. Авторы ссылались на выступление основателя Microsoft Билла Гейтса на конференции TED в 2015 году, во время которого он якобы предсказал появление вируса, угрожающего жизни миллионов людей. Миф только окреп после того, как фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил $300 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией и разработку вакцины. Сам Гейтс неоднократно говорил, что никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами, а слухи об этом называл «глупыми и странными».

Что касается «опасности» вышек 5G, то соответствующие фейки начали появляться незадолго до начала пандемии. Тогда сторонники конспирологических теорий утверждали, что вышки якобы вредят здоровью, а с начала 2020 года их связали с распространением COVID-19.

«Самый абсурдный и шокирующий фейк был о том, что якобы коронавирус возник и распространяется сетями 5G. Потому что никоим образом никакие электросети с вирусами человека не связаны. Даже близко ничего подобного нет. Следующий не менее умопомрачительный миф — это так называемое чипирование в результате вакцинации. Дурдом полнейший, это же насколько неграмотным надо быть, чтобы придумать такую чепуху?!» — возмущается Сергей Нетёсов.

К той же категории смехотворных фейков относится «новость» о том, что после вакцинации к телу начинают притягиваться магниты и металл. Эта теория распространилась в соцсетях в начале мая 2021 года и быстро превратилась в мем, особенно после видео, на которых сторонников этого мифа просили посыпать кожу тальком, абсорбирующим пот. Разумеется, весь магнетизм после этого «загадочным образом» исчезал.

«В интернете полно искажённой информации, которая не проходит никакой цензуры. Говорить о чипах или магнитах в вакцине — всё равно что утверждать, что после прививки у человека вырастут рога и хвост», — комментирует Георгий Викулов.

«Нехватка информации»Опрошенные RT эксперты с сожалением констатируют недостаточную информированность россиян, в частности противников вакцинации, и в том числе тех, кто верит в многочисленные коронавирусные фейки.

«В России привито около 10% населения — это показывает, что у нас очень распространены антивакцинационные настроения», — говорит Константин Северинов. По его словам, уровень принятия вакцин и в целом научного просвещения населения оказался недостаточно высоким.

Георгий Викулов обеспокоен тем, что искажённую информацию до потребителей иногда доносят врачи. «Это означает, что есть пробел в образовательной составляющей. У нас многие больницы были перепрофилированы в ковидные центры, врачи проходили специальную подготовку. Но при этом недостаточно проработан вопрос консультирования людей, которые приходят на вакцинацию, на элементарные вопросы врачи не могут дать ответ или предоставляют неправильную информацию», — считает он.

«На созданном сайте «Спутника V» нет ничего, кроме пресс-релизов и информации о том, в каких ещё странах она зарегистрирована. Не представлено на этом сайте тех самых оригинальных публикаций в The Lancet, не говоря уже об их переводах на русский язык. Нет на нём и инструкций по применению этих трёх вариантов вакцин. А на аналогичных сайтах других, зарубежных вакцин приведено как минимум два уровня данных, а иногда и три: для профессионалов-вирусологов, для профессионалов-врачей и для обычных людей, которые про вирус знают очень мало», — приводит пример Сергей Нетёсов.

Между тем вакцина «Спутник V» — действительно весьма эффективная и безопасная, говорит учёный: «Она входит в пятёрку лучших вакцин мира против коронавируса. Только информацию о ней надо давать как можно более полную, объективную и доступную, и тогда наши граждане в неё поверят и пойдут вакцинироваться».

Максимальный репостВ связи с тем, что ситуация с коронавирусом осложняется, можно ожидать новую волну фейков, пояснила RT член ОП РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её словам, если сейчас наиболее распространённые фейки — о принудительной вакцинации, о перекрытии городов и введении локдауна, то немногим ранее, с осени 2020 года и до февраля 2021-го, активно распространялись фейки о вакцине.

«Меня в прошлом году больше всего пугали и возмущали фейки о том, что коронавирус распространяется на территории определённой больницы или воинской части — в общем, в каком-то конкретном месте, потому что это моментально вызывало панику у населения, а если говорить о пожилых людях, то и оказывало прямой эффект на состояние их здоровья. Причём такой фейк мог распространиться по всему региону за какие-то два часа, как это было, например, в Якутии», — добавила директор Лиги безопасного интернета.

Большая часть фейков распространялась в прошлом году через мессенджеры WhatsApp и Viber, продолжает Екатерина Мизулина: «Если говорить про другие платформы, то очень много недостоверной информации было на YouTube, в Twitter и Facebook. Полагаем, что в дальнейшем лидером по распространению фейков может стать TikTok».

WhatsApp для распространения фейков использовали чаще всего из-за возможности быстро переслать сообщение, отмечает она: «Сейчас мессенджер усовершенствовал ряд механизмов и запретил функцию массовой рассылки. Это дало определённый результат, но я думаю, что полностью проблему это не решит. Мне кажется, тут дело ещё в том, что сообщения, полученные через мессенджеры от знакомых людей (а многие не обращают внимания, что это репост), пользователи априори воспринимают с большим доверием».

Мизулина полагает, что распространителей фейков можно условно поделить на несколько групп. Это обычные пользователи, «которые публикуют услышанную где-то непроверенную информацию не со зла», пользователи, которые делают это, чтобы поднять популярность своего аккаунта, и сознательные провокаторы.

«Это профессионалы, причём не только российские граждане, которые получили определённый заказ и используют чёткие технологии продвижения информации в социальных сетях. Делают они это качественно, и такие фейки распространяются быстро. Причём мы технически отследили, что аккаунты, которые изначально создавались для вброса фейков о поправках к Конституции, потом переключились на коронавирус, а затем снова на голосование», — резюмировала она.

«Комфортное восприятие мира»В свою очередь, старший научный сотрудник Центра комплексных исследований социальной политики Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Селезнёва считает, что мифы рождаются и так хорошо распространяются, потому что предоставляют людям упрощённое и в чём-то более комфортное восприятие мира, в котором в период пандемии стало очень непросто.

«Мифы, в отличие от научного знания, суждений экспертов — это очень категоричные суждения о мире, научное знание менее однозначно. Учёные всегда дают ответы с оговорками, признают, что результаты их исследований могут быть неточными, что не очень удобно для человека, который в ситуации неопределённости хотел бы знать, что именно он должен сделать, чтобы сохранить своё здоровье и здоровье своих близких», — пояснила она.

Ситуация пандемии исключительна тем, что, с одной стороны, требует от учёных и врачей быстрого принятия решений (ввести карантин, начать лечение препаратом), потому что последствия от бездействия могут быть катастрофическими: соответственно, распространение вируса и ухудшение состояния пациентов на терапии.

«С другой стороны, надёжные решения об эффективности и безопасности ограничительных мер, лекарств, вакцин, к которым мы привыкли, требуют очень обстоятельных исследований, на которые сейчас просто может не быть времени или ресурсов», — продолжает эксперт.

В ситуации, когда нужно срочно что-то делать с врагом (вирусом), которого не успели хорошо изучить, мифы становятся очень востребованными и удобными, отмечает Елена Селезнёва. «С развитием интернета мы получили доступ к большому количеству информации о нашем здоровье, — говорит эксперт. — Почитав коротенький обзор на сайте или даже парочку медицинских статей (они тоже стали доступны широкой аудитории), мы чувствуем себя специалистами. На самом деле в таких ситуациях мы упускаем множество деталей из медицинской практики, можем неправильно истолковать информацию, которую мы нашли».

По мнению Елены Селезнёвой, универсального решения этой проблемы пока не найдено. «Блокировка сомнительных источников информации — это только один из возможных методов. Другой — предоставление большего объёма информации нам медицинским сообществом. Наверное, более значительный эффект, чем просветительские передачи, будет иметь возможность для каждого человека пообщаться на волнующие вопросы с лечащими врачами. У многих людей нет такой возможности. К врачу трудно записаться, приём строго ограничен по времени и не позволяет обсудить всё, что нас тревожит. В ситуации, когда мы не можем получить информацию о здоровье от того, кому всегда больше всего доверяли, мы начинаем искать какую-то информацию в интернете. А она не всегда хорошего качества», — резюмирует эксперт.

Книга Альпина. Дети У Конни появляется братик Альпина. Дети

В семье Конни ждут прибавления. А у Конни море вопросов и поводов для беспокойства. Где малыш будет спать? Что будет с ее игрушками? Дадут ли ей ухаживать за малышом? И главный: неужели мама теперь разлюбит ее? Новая история из жизни Конни — отличный повод ответить на вопросы вашего ребенка о том, откуда берутся дети, и заодно развеять его страхи и сомнения.

- Мировой бестселлер — впервые на русском языке

- Готовит старшего ребенка к появлению братика или сестрички, помогает ответить на все трудные вопросы.

- Серия, которая будет взрослеть вместе с малышом.

Гид для родителей, или Что вы можете сделать с этой книгой?

Развивайте жизненные навыки

Эта книга поможет рассказать старшему ребенку о появлении братика или сестрички и подготовить малыша к предстоящим переменам. Малыш точно запомнит:

- что рождение младшего братика или сестрички — это здорово и интересно;

- как в семье готовятся к появлению новорожденного;

- что происходит с мамой: откуда взялся животик, сколько ждать малыша, почему маме нужно поехать в больницу;

- что родители всегда готовы выслушать и ответить на все вопросы;

- что мама с папой всегда будут любить старшего, как и прежде.

Пробуждайте интерес к чтению

Малыши такие нетерпеливые! Так и норовят поскорее перевернуть страницу, не успев дочитать до конца. В книгах про Конни иллюстрации на каждой страничке, и они точно совпадают с текстом. Ваш малыш сможет считывать историю с картинок. Учите ребенка читать вместе с Конни!

Развивайте речь

Изучили все иллюстрации? Предложите малышу рассказать, что происходит на картинках. Вот мама с Конни рассматривают мебель в детской. Что они хотят здесь изменить? Как Конни играет со своим старым клоуном? Какой подарок сделала Конни для младшего брата? Развивайте речь и воображение ребенка вместе с Конни!

Тренируйте память

Вы уже прочитали историю? Тогда закройте книгу и предложите малышу вспомнить, про что была эта история. Кто родился у Конни: братик или сестричка? А с кем Конни осталась, когда мама уехала в больницу? Как Конни учится ухаживать за младенцем? Тренируйте память вместе с Конни!

«Время первых»: 30 лет Интернету

Мессенджер

Первым мессенджером стал ICQ. Название происходит от английских слов I SEEK YOU – я ищу тебя. Появился он в 1996 году. Все началось с того, что четверо школьников из Израиля создали компанию Mirabilis и начали работать над программой для общения в Интернете и локальных сетях. Создав программу, они разослали ее бесплатно друзьям и знакомым. Те, в свою очередь, приводили в «аську» своих друзей и знакомых. Количество пользователей росло в геометрической прогрессии. А через некоторое время талантливая четверка выпустила корпоративную версию ICQ. «Аська» стала пионером рынка мессенджеров.

Первый смайлик появился более тридцати лет назад. Его создателем признан Скотт Фальман, а сам смайлик представляет собой популярный символ, выражающий позитивное настроение и доброжелательность.

Сейчас уже не живой

ЖЖ, он же Живой журнал, он же LiveJournal, стал одной из первых платформ онлайн-дневников (блогов). Службу открыл 18 марта 1999 года американский программист Брэд Фицпатрик. 5 января 2005 года компания Six Apart, производившая программное обеспечение для блогов, приобрела Danga Interactive — управляющую компанию LiveJournal, принадлежавшую Фицпатрику. 3 декабря 2007 года компания Six Apart продала службу компании SUP Media, с октября 2006 года обслуживавшей кириллический сегмент.

Ставьте лайк, подписывайтесь на канал

В 2005 году три бывших работника PayPal создали видеохостинг YouTube. Проект стал одним из самых популярных развлечений в Интернете, быстро сформировал собственное комьюнити и уже в 2006 году опередил по популярности социальную сеть MySpace. После этого YouTube был куплен компанией Google за 1,6 миллиарда долларов. Самое первое видео на YouTube — 18-секундный ролик любительской съемки Джаведа Карима в зоопарке Сан-Диего — было размещено на YouTube 23 апреля 2005 года в 20:27 по местному времени.

Ежеминутно канал YouTube пополняется новыми материалами продолжительностью в 100 часов.

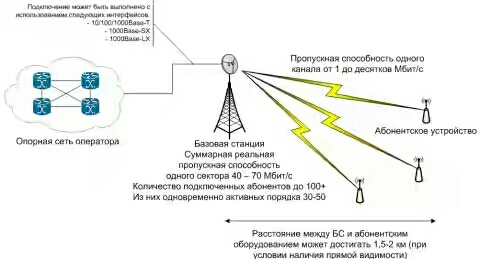

Мобильный интернет

Человек в современном мире уже не представляет жизнь и без мобильного интернета. Впервые мобильный интернет появился в 1998 году, посредством CSD-соединения. Правда, популярность его стала набирать обороты только после 2000-х годов. Это связано с тем, что CSD-соединение обходилось пользователю очень дорого из-за повременной оплаты.

После появился новый тип мобильного интернета – WAP. По нему пользователь оплачивал только количество потраченного трафика, что было куда выгоднее. С тех пор мобильный интернет проник в массы и начал завоевывать популярность.

Далее появились GPRS и EDGE — соединения. Признание пользователей они завоевали благодаря ставшему возможным общению в мобильных чатах, примером которого является ICQ.

Однако двумя популярнейшими типами соединения на 2018 год стали 3G и 4G. 4G-интернет выигрывает по скорости соединения, но 3G-интернет лидирует по показателям территориального распространения. Пока что оба эти типа соединения отвечают запросам пользователей, однако в будущем планируется внедрение усовершенствованного 5G-интернета.

В интернете часто используется слово «спам». Интерес вызывает история происхождения этого слова. Изначально, Spam – название мясных консервов, которые прославились за счет надоедливой и бесконечной рекламы.

Кинь на мыло

Электронное письмо впервые было отправлено еще до создания «интернет-паутины».

Первое электронное послание было составлено программистом и разработчиком электронной почты в 1971 году. Его имя Рэй Томплинсон.

Он являлся программистом ARPANET, где и разрабатывал сервер передачи данных по e-mail. Тогда и было отправлено первое электронное сообщение в мире. Сам Рэй Томплинсон рассказывал, что сообщение содержало в себе бессвязный набор букв, поскольку главной задачей была определена проверка связи.

Кто изобрел Интернет? — ИСТОРИЯ

Как и следовало ожидать от технологии, столь обширной и постоянно меняющейся, невозможно приписать изобретение Интернета одному человеку. Интернет — это работа десятков ученых-новаторов, программистов и инженеров, каждый из которых разработал новые функции и технологии, которые в конечном итоге объединились, чтобы стать «информационной супермагистралью», которую мы знаем сегодня.

Задолго до того, как появилась технология для создания Интернета, многие ученые уже предполагали существование всемирных информационных сетей.Никола Тесла играл с идеей «мировой беспроводной системы» в начале 1900-х годов, а дальновидные мыслители, такие как Пол Отлет и Ванневар Буш, в 1930-х и 1940-х годах придумали механизированные системы хранения книг и носителей с возможностью поиска.

Тем не менее, первые практические схемы для Интернета появились только в начале 1960-х годов, когда из Массачусетского технологического института J.C.R. Ликлайдер популяризировал идею «межгалактической сети» компьютеров. Вскоре после этого ученые-информатики разработали концепцию «коммутации пакетов» — метода эффективной передачи электронных данных, который впоследствии стал одним из основных строительных блоков Интернета.

Первый работоспособный прототип Интернета появился в конце 1960-х годов с созданием ARPANET, или сети агентств перспективных исследовательских проектов. Первоначально финансируемая Министерством обороны США, ARPANET использовала коммутацию пакетов, чтобы позволить нескольким компьютерам обмениваться данными в одной сети.

29 октября 1969 года ARPAnet доставила свое первое сообщение: связь «узел-узел» от одного компьютера к другому. (Первый компьютер находился в исследовательской лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а второй — в Стэнфорде; каждый был размером с небольшой дом.Сообщение — «ВХОД» — было коротким и простым, но оно все равно разрушило зарождающуюся сеть ARPA: компьютер Стэнфордского университета получил только первые два письма примечания.

Технология продолжала развиваться в 1970-х годах после того, как ученые Роберт Кан и Винтон Серф разработали протокол управления передачей и Интернет-протокол, или TCP / IP, модель связи, которая установила стандарты того, как данные могут передаваться между несколькими сетями.

ARPANET перешла на TCP / IP 1 января 1983 года, и с этого момента исследователи начали собирать «сеть сетей», которая стала современным Интернетом.Затем онлайн-мир приобрел более узнаваемую форму в 1990 году, когда компьютерный ученый Тим Бернерс-Ли изобрел Всемирную паутину. Хотя его часто путают с самим Интернетом, Интернет на самом деле является самым распространенным средством доступа к данным в Интернете в виде веб-сайтов и гиперссылок.

Сеть помогла популяризировать Интернет среди населения и послужила решающим шагом в развитии огромного массива информации, к которой большинство из нас теперь получает доступ ежедневно.

Кто изобрел Интернет? | Британника

© Хлобыстов Алексей / Shutterstock.comТо, что большинство из нас считает Интернетом, на самом деле всего лишь красивое лицо: окна браузера, веб-сайты, URL-адреса и панели поиска. Но настоящий Интернет, мозг информационной супермагистрали, представляет собой сложный набор протоколов и правил, которые кто-то должен был разработать, прежде чем мы смогли попасть во Всемирную паутину. Информатикам Винтону Серфу и Бобу Кану приписывают изобретение протоколов связи в Интернете, которые мы используем сегодня, и системы, называемой Интернетом.

До нынешней версии Интернета, создание сетей между компьютерами на больших расстояниях было впервые реализовано в эксперименте 1969 года двумя исследовательскими группами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Стэнфорда. Хотя система вышла из строя во время первой попытки войти в систему на соседнем компьютере, исследователям во главе с Леонардом Клейнроком удалось создать первую сеть с двумя узлами. Эксперимент также был первым испытанием «коммутации пакетов», метода передачи данных между двумя компьютерными системами.Коммутация пакетов разделяет информацию на более мелкие «пакеты» данных, которые затем транспортируются по нескольким различным каналам и повторно собираются в месте назначения. Метод коммутации пакетов по-прежнему является основой передачи данных. Когда вы отправляете кому-то электронное письмо, вместо того, чтобы устанавливать соединение с получателем перед отправкой, электронное письмо разбивается на пакеты и может быть прочитано после того, как все пакеты будут повторно собраны и получены.

Серф и Кан разработали набор руководящих принципов для передачи данных с использованием коммутации пакетов в 1980 году, назвав эти руководящие принципы TCP / IP или протоколом управления передачей и интернет-протоколом.Часть протокола TCP отвечает за упаковку данных перед их перемещением по сети и их распаковку после их получения. Компонент IP действует как координатор поездки и отображает движение информации от начальной точки до конечной точки. В то время как эксперимент Клейнрока доказал, что единственная сеть между двумя компьютерными системами возможна, TCP / IP Серфа и Кана обеспечил основу для эффективной и большой сети взаимосвязанных сетей — отсюда и название «Интернет». Хотя до TCP / IP были разработаны и использовались другие протоколы, такие как протокол передачи файлов (FTP) и протокол управления сетью (NCP), Интернет, каким мы его знаем сегодня, построен на основе «сети сетей Серфа и Кана». .”

Краткая история Интернета — кто его изобрел, как он работает и как он стал Интернетом, который мы используем сегодня

Давайте начнем с выяснения некоторых неправильных представлений об Интернете. Интернет — это не Интернет. Интернет — это не облако. И Интернет — это не волшебство.

Это может показаться чем-то автоматическим, что мы считаем само собой разумеющимся, но есть целый процесс, который происходит за кулисами, заставляя его работать.

Итак … Интернет. Что это такое?

Интернет — это фактически провод.Ну, много проводов, соединяющих компьютеры по всему миру.

Интернет — это тоже инфраструктура. Это глобальная сеть взаимосвязанных компьютеров, которые обмениваются данными стандартизованным способом с установленными протоколами.

Действительно, это сеть сетей. Это полностью распределенная система вычислительных устройств, обеспечивающая сквозное соединение через каждую часть сети. Цель состоит в том, чтобы каждое устройство могло взаимодействовать с любым другим устройством.

Визуализация возможного пути маршрутизации в Интернете.Изображение из Фонда Викимедиа.Интернет — это то, что мы все используем каждый день, и многие из нас не могут представить свою жизнь без него. Интернет и все предлагаемые им технологические достижения изменили наше общество. Это изменило нашу работу, то, как мы потребляем новости и обмениваемся информацией, а также то, как мы общаемся друг с другом.

Это также создало так много возможностей, помогло человечеству прогрессировать и сформировало наш человеческий опыт.

Нет ничего лучше этого — это одно из величайших изобретений всех времен.Но задумываемся ли мы когда-нибудь о том, почему он был создан, как все это произошло или кем это было создано? Как Интернет стал тем, чем он является сегодня?

Эта статья — это скорее путешествие во времени. Мы узнаем об истоках Интернета и о том, как далеко он продвинулся за эти годы, поскольку это может быть полезно в наших путешествиях по программированию.

Узнав об истории создания Интернета, я понял, что все сводится к решению проблем.И в этом вся суть кодирования. Возникла проблема, попытаться найти решение и улучшить ее, как только решение будет найдено.

Интернет, технология, столь обширная и постоянно меняющаяся, не была делом одного человека или учреждения. Многие люди внесли свой вклад в его рост, разработав новые функции.

Так оно развивалось с течением времени. Он создавался не менее 40 лет и продолжал (ну, до сих пор) развиваться.

И это было создано не только для того, чтобы что-то создать.Интернет, который мы знаем и используем сегодня, стал результатом эксперимента ARPANET, сети-предшественницы Интернета.

А началось все из-за проблемы.

Боятся спутника

Именно в разгар холодной войны, 4 октября 1957 года, Советы запустили в космос первый искусственный спутник, названный Спутник.

Поскольку это был первый в мире искусственный объект, полетевший в космос, это вызывало тревогу у американцев.

Советы были не только впереди в науке и технологиях, но и были угрозой.Американцы опасались, что Советы будут шпионить за их врагами, выиграют холодную войну и что ядерные атаки на американскую землю возможны.

Изображение из Фонда ВикимедиаИтак, американцы стали более серьезно относиться к науке и технологиям. После сигнала тревоги спутника началась космическая гонка. Вскоре после этого в 1958 году администрация США финансировала различные агентства, одним из которых было ARPA.

ARPA означает «Агентство перспективных исследовательских проектов». Это был исследовательский проект Министерства обороны в области компьютерных наук, позволяющий ученым и исследователям обмениваться информацией, выводами, знаниями и общаться.Это также позволило и помогло области компьютерных наук развиваться и развиваться.

Именно там видение J.C.R. Ликлидер, один из директоров ARPA, начал формироваться в ближайшие годы.

Без ARPA Интернет не существовал бы. Именно благодаря этому учреждению была создана самая первая версия Интернета — ARPANET.

Создание глобальной сети компьютеров

Хотя Ликлайдер покинул ARPA за несколько лет до создания ARPANET, его идеи и его видение заложили фундамент и строительные блоки для создания Интернета.Тот факт, что это стало тем, что мы знаем сегодня, мы можем принять как должное.

Компьютеры в то время не были такими, какими мы их знаем сейчас. Они были массивными и чрезвычайно дорогими. Они считались машинами для обработки чисел и в основном калькуляторами, и они могли выполнять лишь ограниченное количество задач.

Итак, в эпоху мэйнфреймов каждый из них мог выполнять только определенную задачу. Для проведения эксперимента, требующего выполнения нескольких задач, потребуется более одного компьютера.Но это означало покупать более дорогое оборудование.

Как решить эту проблему?

Подключение нескольких компьютеров к одной сети и обеспечение того, чтобы эти разные системы говорили на одном языке для связи друг с другом.

Идея подключения нескольких компьютеров к сети не была новой. Такая инфраструктура существовала в 1950-х годах и называлась WAN (Wide Area Networks).

Однако глобальные сети имели множество технологических ограничений и были ограничены как небольшими территориями, так и возможностями.Каждая машина говорила на своем собственном языке, что делало невозможным ее взаимодействие с другими машинами.

Итак, идея «глобальной сети», которую Ликлайдер предложил и затем популяризировал в начале 1960-х, была революционной. Это было связано с его великим видением идеального симбиоза между компьютерами и людьми.

Он был уверен, что в будущем компьютеры улучшат качество жизни и избавят от повторяющихся задач, оставляя место и время людям для творческого, более глубокого мышления и дающего волю своему воображению.

Это могло быть реализовано только в том случае, если разные системы преодолевали языковой барьер и интегрировались в более широкую сеть. Идея «Сети» — вот что делает Интернет, который мы используем сегодня. По сути, это потребность в общих стандартах для взаимодействия различных систем.

Построение распределенной сети с коммутацией пакетов

До этого момента (конец 1960-х), когда вы хотели запускать задачи на компьютерах, данные отправлялись по телефонной линии с использованием метода, называемого «коммутация каналов».

Этот метод отлично работал для телефонных звонков, но был очень неэффективен для компьютеров и Интернета.

Используя этот метод, вы можете отправлять данные только в виде полного пакета, то есть данных, отправляемых по сети, и только на один компьютер за раз. Информация обычно терялась и приходилось начинать всю процедуру заново с самого начала. Это было трудоемким, неэффективным и дорогостоящим.

И тогда, в эпоху холодной войны, это тоже было опасно. Атака на телефонную систему разрушила бы всю систему связи.

Ответом на эту проблему была коммутация пакетов.

Это был простой и эффективный способ передачи данных. Вместо того, чтобы отправлять данные одним большим потоком, он разбивает их на части.

Затем он разбивает пакеты информации на блоки и пересылает их как можно быстрее и в как можно большем количестве направлений, каждый из которых использует свои собственные маршруты в сети, пока они не достигнут пункта назначения.